ここでは映像に関するの検証要件を集約する。まず、映像を映すのに2つの方法がある:プロジェクター、テレビ。後者は明るい部屋でも手軽に見れて、設置が簡単(キャリブレーションなど不要)、使用時間(ランプ寿命など)を気にする必要がない。両方設置して、通常のテレビ番組・映画と使い分けるのが理想。テレビは量販店などで見比べて予算に合った大きさを選べば良い。また、テレビの裏面に固定するRGB-LEDが市販されており、色が映像と同期されるため、テレビをより大きく見せることが可能。

プロジェクターは大画面でテレビでは再現できない迫力を体感出来る。以下にプロジェクターに関する情報を集約する。PC画面を会議で共有する機材、大型セミナーなど、用途別に様々な機種があるが、ここでは家庭用4K向けの機材を検証する。

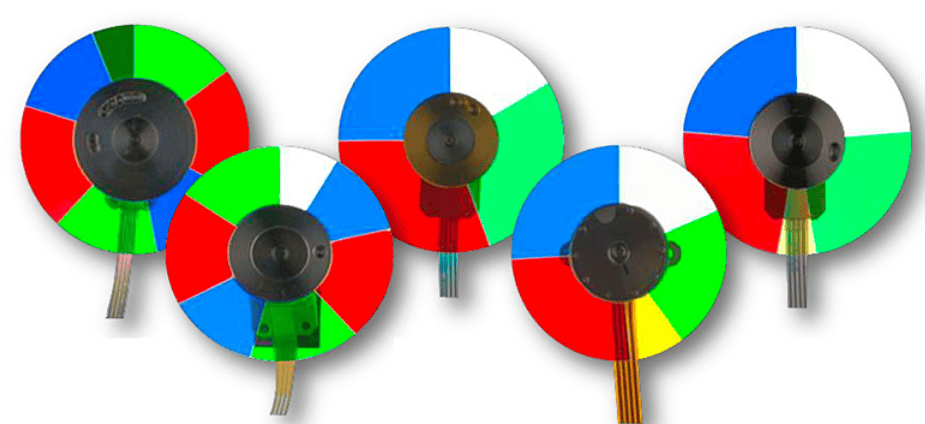

画像を映す機材は基本的に赤・緑・青(RGB)にそれぞれ強弱をつけて全ての色を調整する。最近でははRGBW(白)や黄色などを追加してより広い範囲(Gamut)を導入する機材もあるが、ここではRGBで話を進める。3色を最大にすれば白、青を消せば(R+G)黄色を映し出せる。色の合わせ方にも2種類ある:①同時に3色を1点に映し出す方式(3 Chip)と②以下の回転盤を利用して3色を順番に1点に映す(Single Chip)。

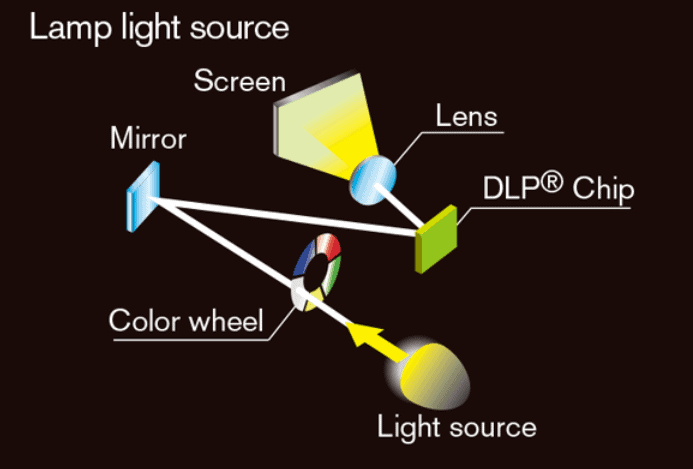

プロジェクターの明るさ(ルーメン)は白(3色=100%)で測る「White Brightness」と3色それぞれを測定し平均値をとる「Color Brightness」があり、3 Chipの場合はどちらも同じ数値になるが、Single Chipは色別の数値は落ちる。以下の図ではランプから白い光をSingle Chip色盤を通して、鏡からDLP映像調整機(後ほど記載)に当て、レンズで大きさを調整してスクリーンに映し出している。

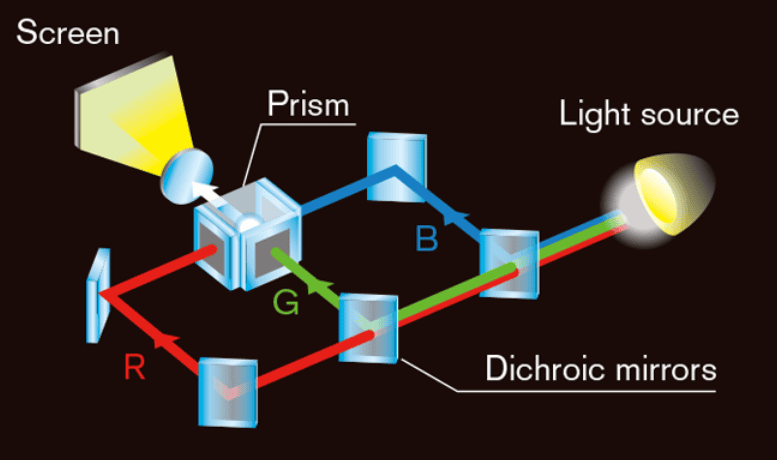

以下の図は3 Chip方式で、特殊な鏡(Dichroic Mirror)を利用してRGBを分けて反射させ、それぞれの専用Chipで色の強弱を調整する。

ランプとレーザーの2種類は以下の性質がある:

ランプ:明るさ=1,000~43,000ルーメン(500時間25%減)、寿命=2,000~10,000時間、交換可能

レーザー:明るさ=~75,000ルーメン、寿命=20,000時間、交換不可

最新の機材は青色レーザーや黄色のランプで色調整をしているようだ。

3種類:LCD(Liquid Crystal Display)、LCoS(Liquid Crystal on Silicon)、DLP(Digital Light Processing)

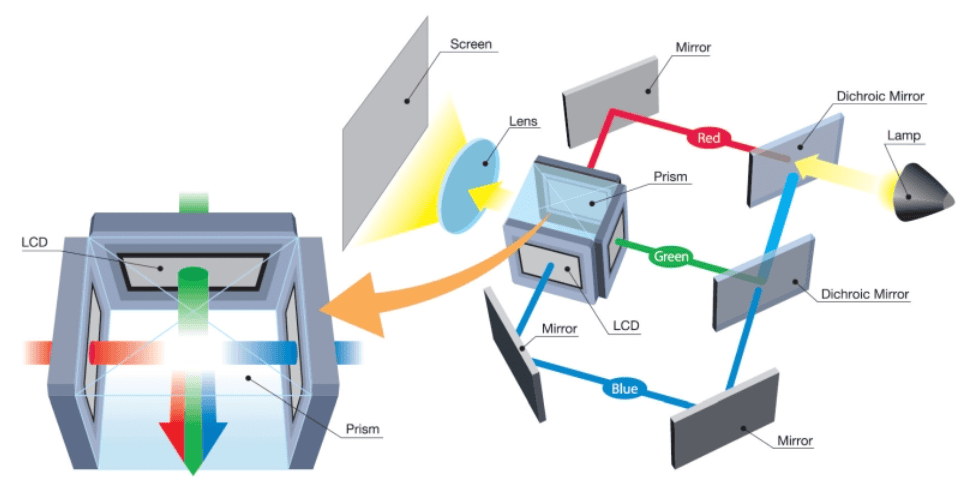

LCD:以下は3 Chip方式の図に似ているが、「Prism」がLCDの根幹となる。

RGBの光は複数の「LCD イメージャー」という装置で映像を調整される。各イメージャーは6~12ミクロンの光調整器で構成され、全体面積の8割のみ映し出される。解像度は基本的に1920 x 1080(フルHD)だが、Epson社などは「ピクセルシフト」という技術を利用して疑似的に4Kにアップスケールしている。LCDはコントラスト比(明るい / 暗いの輝度比率)が高く、ホームシアター向きと言える。

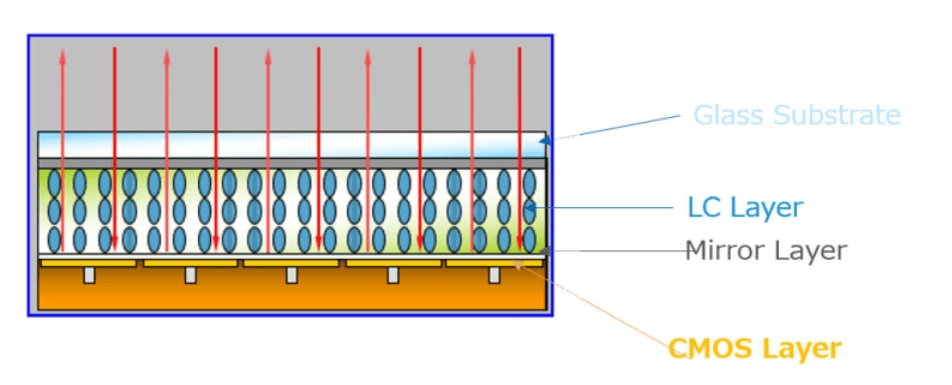

LCoS:LCDと似ているが、イメージャーの裏側で光を鏡に反射させて液晶層を2回通す方式である。JVCのD-ILAなどがこの方式で、解像度も4K、コントラスト比もLCD同様高く、スペック的には申し分ないが、やはりかかくは高い。

JVCのD-ILAなどがこの方式で、解像度も4K、コントラスト比もLCD同様高く、スペック的には申し分ないが、やはり価格は高い。更にピクセルシフトで8K対応機種も市販されている。

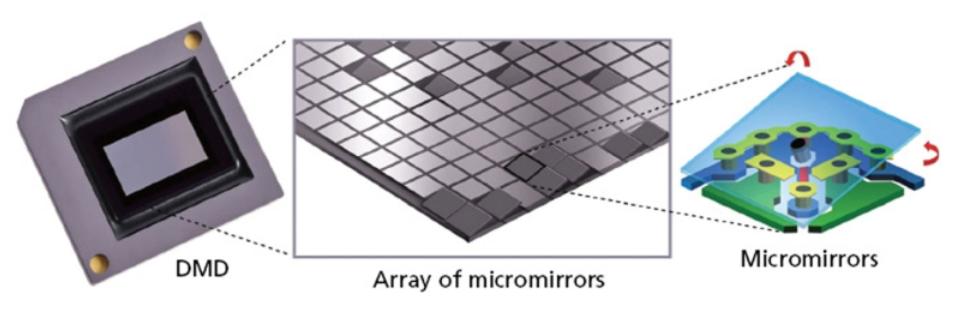

DLP:先程のSingle Chipが主流の方式で(3 Chipは相当高価)Digital Micro-Mirror Device(DMD)という装置で映像を作る(LCDのイメージャーと似た役割)。

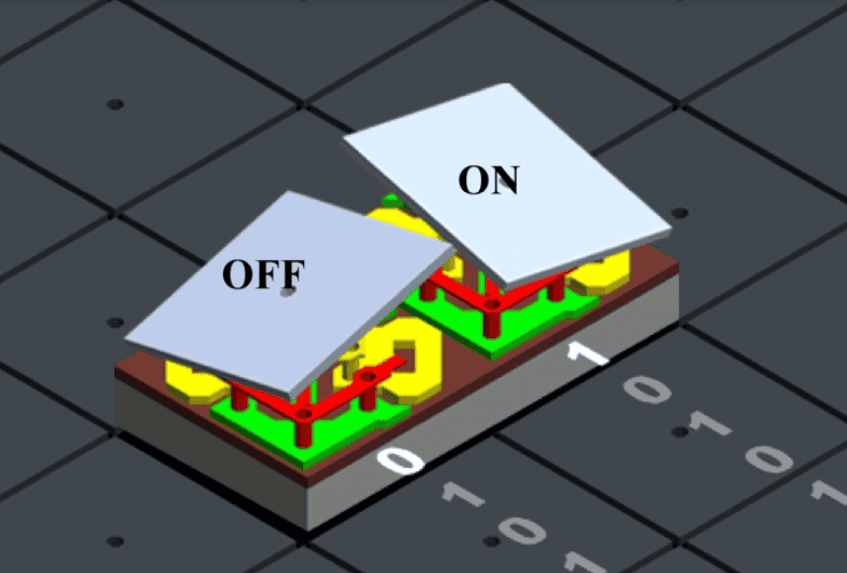

細かい鏡(5.4~10.8ミクロン)がデジタル信号(0/1)を受けて、角度を「on/off」に切替えながら各RGBの強弱を制御する仕組みである。DLPもピクセルシフトで解像度を4Kに上げている機種がある。コントラスト比はLCDやLCoSに劣るが、技術進化で「黒レベル」は近いようだ。色ホイールもより高度になり、色彩が向上している。

高価なプロジェクターを投入してもスクリーンが合って無ければその効果は半減してしまう。適正な素材を選択する上で注意したい要素は以下の通り。

スクリーンゲイン:プロジェクターから投写される光の反射を表す数値で、「1.0」の場合同じ明るさが反射される計算となる。数値が高い方が明るい反面、視聴ポイントが中心から外れると光の減少が多くなる傾向がある。視聴者の人数や座る位置などを考慮したい。

ALR:Ambient Light Rejectionの略で、遮光が完全に出来ない部屋でも色鮮度、コントラスト(明るいx暗い)などが保たれる特殊なスクリーン素材。単焦点プロジェクターの場合は独自の素材が必要となる。一般的なLDKで昼間でも見たい場合はALRが効果的となる。

AT:Acoustically Transparent Screenは音を通すために、細かい穴をスクリーン埋込、映像に影響なく裏にスピーカーを設置出来る。映像は確かに問題ないが、音響への影響はメーカーによってバラつきがあるようだ。

画面比率

16:9(推奨):Netflix・アマゾンなどのストリーミング、地デジ・BS、ゲーム

4:3:古いゲーム、古いビデオ

2.35:1:映画

よほど普段から映画を視聴しない限り16:9が一般的である。

以下の図が視聴角度を表す。

THX(米国の映画劇場・映像基準、キャリブレーション技術者などの認定制度機関)の推奨視聴角度は映画館内「最後部座席」から36°である。普段映画館で席を選ぶ場所を考えていただきたい。映画館にもよるが、おおよそ館内真ん中~後方3分の2だとホームシアターでは43-45°ぐらいが推奨される。50°を超えると首への負担が生じ始めるが(左右に頭をふるため)、その方が迫力があって良い人もいる。ここは家族内で相談して決めるのが良い。

「投写距離」を基準に画面サイズを判定する傾向があるが、好みを考慮し→視聴角度を決め→逆算して画面の大きさを確定する方が自分に合った設定となる。

高さについても様々な意見があるが、最終的には座高差や好みの問題である。スクリーン中心が上にあると「見上げる」体制になり、長時間視聴すると首が疲れるので良くないが、低い分には好みで調整するのが良い。

持論:プロジェクター&ALRスクリーンとテレビを両方導入予定。スクリーンサイズは視聴角度48%を目指す。以下、参照サイト(英文)でプロジェクター・スクリーンに関するかなり詳細な情報が記載されている(英文)。

参照サイト:Projector Central