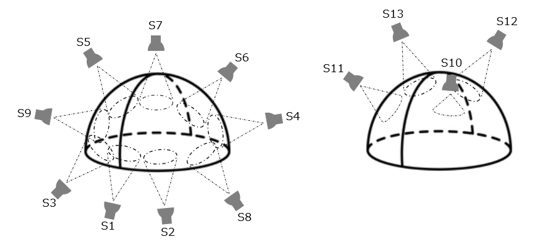

究極のゴールとして提示したいのが「音響バブル」の構築。ホームシアターにおけるスピーカー構成は自由度が高く、部屋に合わせて「実験」を重ね、自分の好みを追求すると良い。ただし、この音響バブル(音空間)から脱線するのは危険である。音楽と違い、映画では音の動き(例えばヘリコプターが前方→左上→左後方に移動)を効果的に演出するのが重要。もちろんスピーカーから出る音質も大事だが、音の方向が間違っていると効果が無くなる。音響バブルを以下の図で表現してみた:

9.2.4構成を例にしており、左の図が床置き(Bedlayer)スピーカー(9本)、右がハイトスピーカー(Atmos=頭上に配置するスピーカー、4本)である。狙いはこの半ドーム型の空間に「穴」が発生しないようにスピーカーで囲い込むこと。以下ではより実践的な理想配置を表現している。

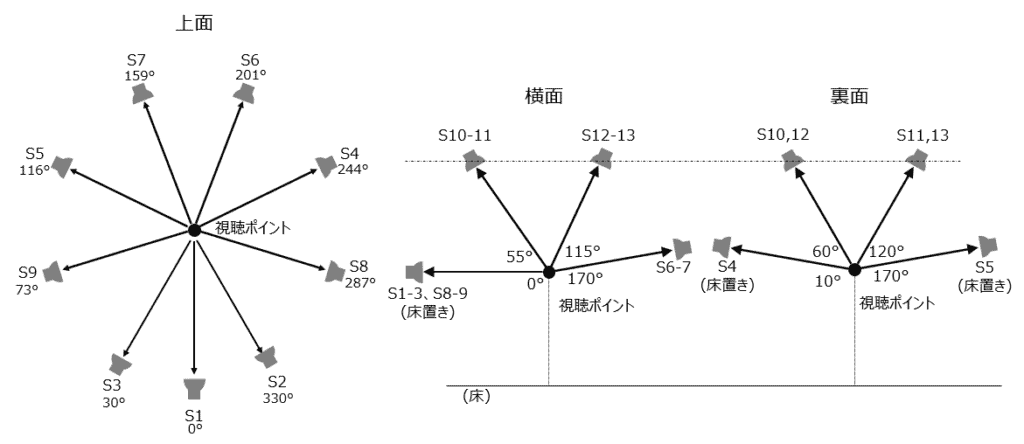

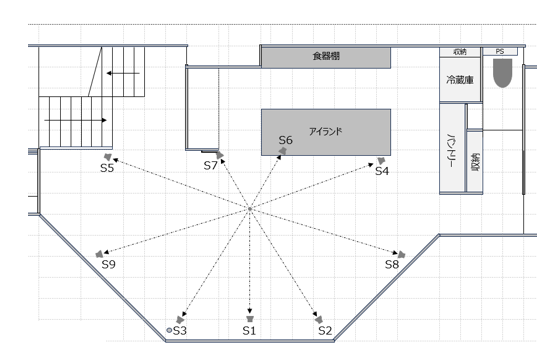

左の図は上から見た配置、S1-3はプロント3本(L/R/Center)それ以外は視聴ポイントに対して角度が42-43°づつ均等に離してあるのがわかる。真ん中の図は横から見た配置で、S6-7(リア)を10°上げている、他は55°、60°ほど均等に配置されている。右図は後ろからの図で、S4-5(サイド)をリア同様、10°上げている。ここも50°、60°で配置されている。これらの配置の裏にある狙い:先程のヘリコプターの例で言うと、まずS1-3から始まり→S8/10→S4/12→S6とヘリコプター音が複数のスピーカーに引継がれる。スピーカー同士(ハイトスピーカー含む)の間にある「穴」を最小限に抑え、均一にすることで音の「移動」効果を高める。以下の図は新築LDK内の配置予定を表している。

このように理想・現実のギャップは当然発生する。特に課題はS6-7(リア)になる。スピーカー構成で3つの数値があるが、最初が1階に配置するスピーカーの数、2番目がサブウーファーの数、3番目が頭上に設置するスピーカーの数。上の図は9.2.4の「9」の配置を表している。

S1:Center Speaker – 主に声がこのスピーカーが担っている、大変重要、Tweeterを耳の高さに合わせる

S2-3:Front L/R – 大半の音が(特に映画の中での音楽)を担っている、最も重要、Tweeterを耳の高さに合わせる

S4-5:Side L/R – 横からの音、前後の動きで必ず引継チェーンに含まれる、Tweeterを耳の高さより10°上げる – 理由:複数人が並列に着席して聞くと隣人の頭が音を遮る、目安としてスピーカーが目視できなければ聞こえなくなると思った方が良い

S6-7:Rear L/R – 後ろからの音、効果音が多い、Tweeterを耳の高さより10°上げる(同上)

S8-9:Front Wide L/R – SideとFrontの間隔が空くことが多く、「穴埋め」役

S10-13:Atmos – 頭上設置スピーカー、音響バブルの「フタ」を担う、SideやRearを10°上げる場合はそれを考慮して少し120°→115°などの微調整をして均一感を保つ

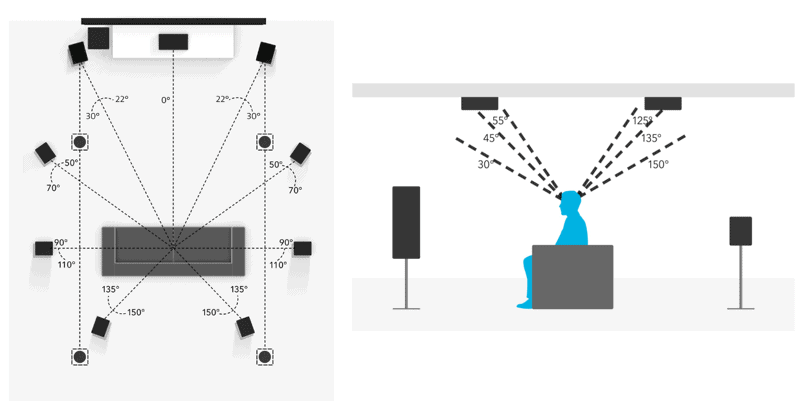

Dolbyのサイトでは色々な構成の対して配置を推奨している。この中の9.1.4は以下の通り。

このように自由度が高いが、注意点もある。

① 左の図でAtmos(四角で囲った丸印)はいかにもFront L/Rと並列に配置するように見えるが、実際は設置高さに依存する。天井が高ければ当然その分Atmosはより左右に調整する必要がある(Frontと並列だと誤った角度となる)。

② 右の図で仮にAtmosのFrontを30°、Rearを150°に設置してしまうと頭上には120°のギャップが生じる。つまり、ヘリコプター音が途中で途切れる可能性が高い(スピーカーの性能にもよる)。

③ Frontを仮にL/Rともに22°に設置するとこの2本の間が44°になり、センタースピーカーと合わせると豪華なサウンドバーと化する。この場合、むしろCenterはない方が良い場合もある。加えて、Front Wideが無い場合(5.1.x、7.1.x)、Sideとの間隔が68°となる。

④ Sideを110°、Rearを135°にしてしまうと間がたった25°、Rear同士は90°になるので、バランスが崩れる。

あまり細かく考えるより、究極の目的である「音響バブル作り」を念頭に置けば、より部屋に合った配置が可能となる。