ホームシアター(以下「HT」)を構築するのに3つのハードルがある:

限られた(且つ錯綜する)情報

ブランドが限られている

重低音の最適化

アメリカのホームシアター業界は活発で、ブランドの選択肢もかなり豊富。シアター専用部屋や地下室など、贅沢な空間が多く、吸音対策などが施しやすい環境が整っている。また、巨大なサブウーファーを複数並べて「窓がガタガタ」言うらしい。

都内の量販店・専門店を訪ねるとすぐに二者択一の選択に迫られる:1) 量販店にて国産大手ブランドで揃える、2) 高級ブランドで揃える。一方、アメリカで人気が高いのに日本での販売網が無いブランドがある: SVS、NAD、 Emotiva、Parasoundなど。これらは韓国、タイ、ベトナム、シンガポール、オーストラリアなど、日本以外のアジアの国々では普通に流通している。オートメーションも同じような現象だが、日本のガラパゴス化が負のスパイラルを起こしているのか…市場が拡張しない→海外ブランドが日本に参入しない→市場が盛り上がらない→専門店は高額品に集中する→ますます一般客が増えない…。結局、筆者はSVS、Emotiva、Marantzを購入。事前視聴無しで海外から直接購入するのは勇気がいる。

父が設計した吹抜け空間はHTに適しており、旧宅のコンセプトを保ちつつ、エンタテイメントを充実させることが可能となる。もちろん、新築でなくても最新の音響補正技術で臨場感あふれる音空間は作れる。筆者も今は約8畳の部屋で5.1.2のセットを楽しんでいる。新居ではLDKをHTと兼用し、映画鑑賞時以外はなるべく機材が目立たないように計らう(限界はあるが)。

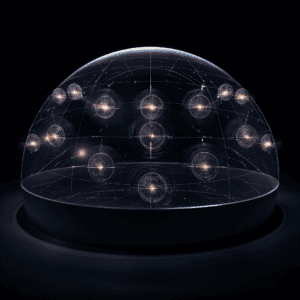

詳細は別投稿に記載するとして、目標として:①適正な映像の大きさ、②ドーム型の「音響バブル」を構築。

音空間は奥が深く、ここでは書ききれないが、要点として:①「主聴」ポイント(通称「MLP」=Main Listening Point)を決める、②その場所を起点にスピーカーを可能な限り均一に囲む。言うのは簡単だが、思い通りにはいかない。左右距離感の差異はアンプ側の音響補正である程度調整出来るが、中~高音域は角度が重要となる。特に本数が少ない天井のスピーカー(ハイトスピーカー)は多少距離を犠牲にしてでも角度を重視したい(程度問題だが)。

通常の音楽鑑賞と大きく異なる点はこの空間づくりにある。映画の場合、例えば車の音が左後ろから前方右側へ移動する効果を作り込む。この位置関係の効果を出すために複数のスピーカーが必要となる。一方、音楽鑑賞(ステレオ)では、例えばヴァイオリン奏者がステージ上で移動することはまず無い。そのため、音楽鑑賞は専用ソフトで聴かない限り、むしろスピーカーの本数は2本が適正。とは言え、最近ではサラウンド用の音楽録音も増えており、アマゾンなどではAtmos用のストリーミングも配信されている。

国内で課題となるのがHTの主役とも言えるサブウーファー(以下、「SBW」)。問題は:①外国の有名メーカーは国内での販売は殆ど無い、②重低音の扱いが難しい、③音漏れや振動が大きい。SBWは各種スピーカーの中で最も部屋に依存するため、どんな高級機材を使っても、扱いを間違えると効果は無くなる。何よりも重要なのが設置位置で、これに関するデマは多い。

SBWは音楽鑑賞でも有効で、海外では利用者が多い。国内ユーザーは恐らく音質の懸念があると思われるが、メリットとして:①Active SBW(アンプ内蔵型)を使えば、その分アンプの低音負担が減り、より中~高音域に集中できる、②スピーカーのウーファーは中・高音域と箱が共通なので、設置位置が左右均等に固定されてしまう。

海外ユーザーの共通意見としてSBWの音質は昔に比べて格段に向上している。残念ながらこれらの人気ブランドは日本では手に入らない。代表的なブランド: SVS、REL、JTR、PSA、Rythmik、Hsu、Monolith。言うまでもなく、良いSBW無くして良いHTは構築できない。日本だけが重低音のブラックホールになっている現象は謎だらけだ。