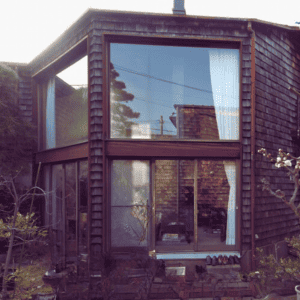

1973竣工、延べ面積は33坪(109㎡)、木造2階建て

1958年(昭和33年) - 東京藝術大学美術学部建築科卒業、同年 レーモンド設計事務所入所

1966年(昭和41年) - カリフォルニア大学バークレー校大学院ランドスケープ・アーキテクチャ専門課程修了後、ササキ・ドーソン・ディメイ・アソシエーツ勤務(米国ボストン)

1968年(昭和43年) - 新建築住宅設計競技「向こう三軒両隣り」で1席入選

1969年(昭和44年) - 1972年(昭和47年) - ニューヨーク州立大学シラキュース校ランドスケープアーキテクチュア科助教授

1972年(昭和47年) - 1980年(昭和55年) - 大阪芸術大学芸術学部環境計画学科助教授

1976年(昭和51年) - ALP設計室設立

1994年(平成6年)ー2002年(平成14年) - 長岡造形大学造形学部環境デザイン学科教授

2008年(平成20年) - 港区立芝公園で、第23回「都市公園コンクール」設計(小規模)部門 受賞

2020年(令和2年) 老衰のため世田谷区・松原の家にて死去(満85歳)

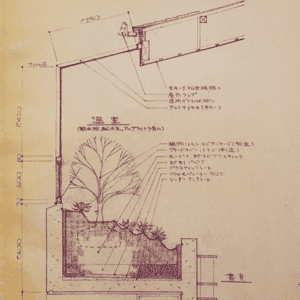

上は旧宅の図面から撮った画像で、室内ガーデンの内土の層を表している。これを父は「オランジェリー」(Orangerie)と呼んでいた。Wikipediaを見ると:

「17世紀から19世紀にかけて、東方からの植物として珍重されたシトロンやオレンジなどの果物が実る樹木を、寒い季節の間養成するためにつくられた温室やコンサバトリー。非常に大規模な形態や、ファッショナブルな住宅の敷地内に建つ専用建物と化した。」

…と記されている。少々大げさな表現だが、いずれにせよ50年前にこのような空間を取り込んだ住宅は他に無いと思われる。南向きに加えて屋根の延長上にも窓を設置、夏・冬ともに太陽光をたっぷり入れる構造になっている。

この家はアメリカから帰国して最初にデザインした建物。後に事務所を構えた父にとって単なる自宅ではなく、日本でのデザイン活動を始めるための重要な作品となる。この庭には父が造園家としての構想が込められており、いかに植物を生活の一部にする大切さを主張している。

一般的にはまず家を建ててから、それに合わせて木を植えるが、父は逆の発想=庭に合わせて家を建て、木は一切移動しない。そしてその木を家の中からどのように鑑賞するかを考える。旧宅では巨大な窓を主人公である松の木に合わせて配置、まるで額縁に入れたかのように中から見えた。この発想がまさしく旧宅の基本コンセプト。その松の木が後に「失敗」で記されている通り、「破壊される」とは想像できなかった。これによる「ショック」は一生消えることはなく、天国で父はこれを見ながらさぞかしお怒りになっているかと想像する。

木材を使った外壁は解体するまでの間、塗装など一度もされておらず、47年間かけてゆっくり経年劣化を遂げました。よく見ると藻のような跡があり、庭との一体感が何とも言えない。残念ながら現在の規制ではこのような木材の外壁は禁止されており、再現出来ない。ただし、旧宅の周りに親戚の家がまだ残されており、それらは今もこの外壁が保たれている。こちらに関連する記事がある。

旧宅の魅力を100%再現出来ないのは仕方ないが、その優れたコンセプトは必ず残して、更に50~100年と今後の世代に継承出来るよう頑張りたい。