ホームシアターで重要となるのが重低音である。最も部屋に影響されやすい音域で、主に120hz以下の周波帯になる。近年のAVアンプはサブウーファー用の端子があり、メインスピーカーからサブウーファーへ切替える周波帯を指定できる。これを80hzに設定するのが一般的なので、重低音とは80hz以下と考えて良い。

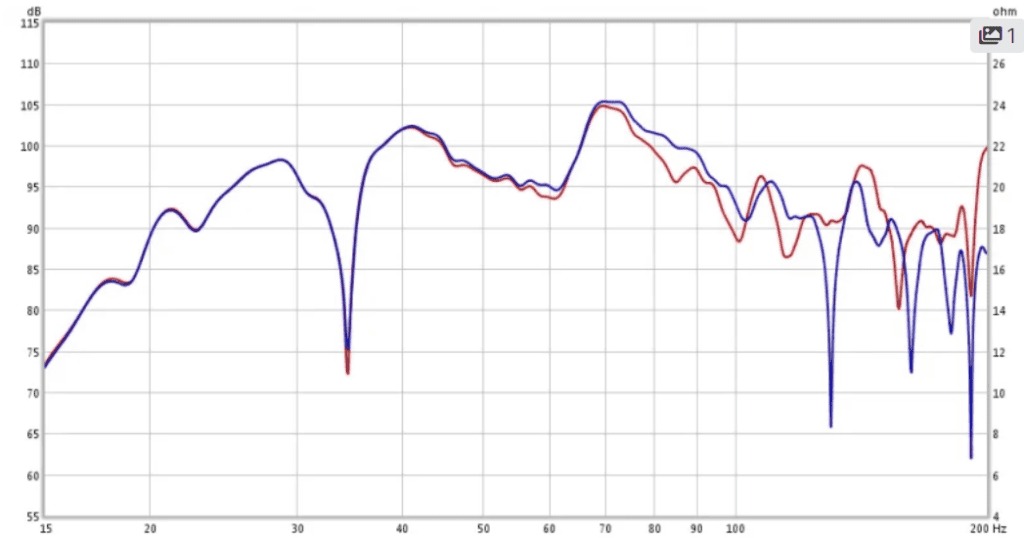

高温の波長は1khzで34cmに対して、低音は50hzで6.8m、20hzで17mである(こちらで計算)。その為、部屋の中ではこの長い波長が文字通り「波」のように壁の反射を繰り返している。これによって発生するのが定常波(Standing Wave)で、低音の山(ピーク)や谷(ヌル)の原因となる。以下の図はREWで測定した例:

35hzあたりで約20dbの谷が見える。音楽鑑賞では下はおおよそ35hzぐらいしか下がらないので、あまり影響はない(一部のパイプオルガンは20hz以下まで下がるらしい)。映画では20hz以下まで出るため、上記の出力だと一部の効果音が消えてしまう。イコライザー(PEQ)である程度補修できるが、2台目のSBWでこの谷を打ち消すのが最も効果的である。

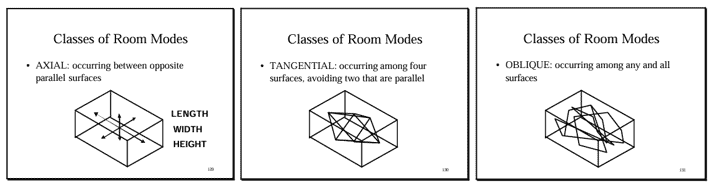

定常波を発生させる3種類の「Room Mode」がある:Axial(壁・天井・床の並行2面で共振)、Tangential(同じく4面で共振)、Oblique(同じく6面で共振)。Axial modeは音への影響が最も大きいと同時に、四角系の部屋であれば予測し易い。

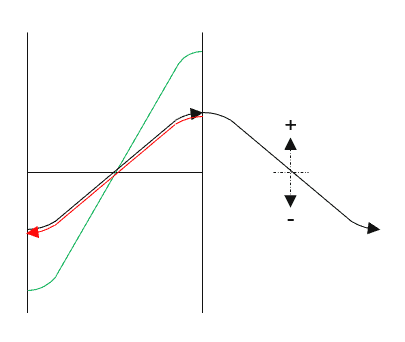

O’toole先生は定常波をAxial Modeで壁2面での共振を以下の通り説明している。以下の図では低周波(Sine波)が壁面に反射して戻る様子を描いている。縦線2本が壁を表しており、音源が左側の壁沿いにあるシナリオ。必ずどこかの周波数でその波長の半分が壁との距離と一致する。壁が無ければ黒線のように自然に伸びるが、反射すると同じ形を描きながら音源へと戻る(赤線)。緑線は反射を含めた往復の合計(黒線+赤線)を表している。

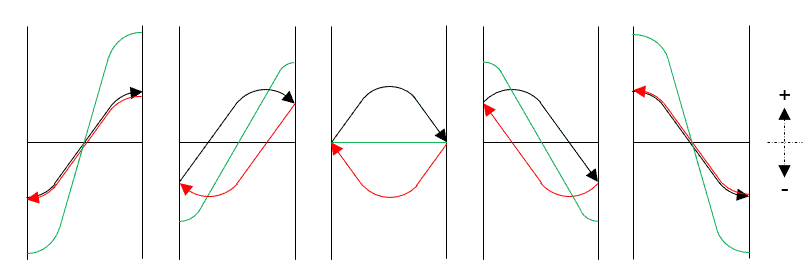

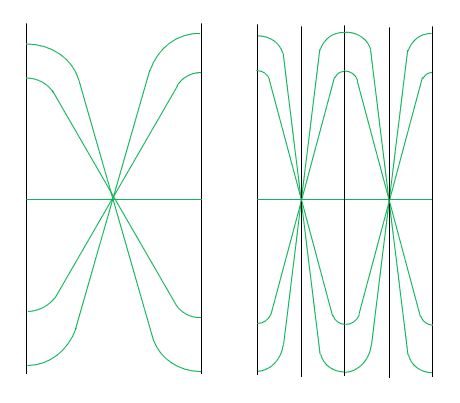

以下の図では同じ音が継続された場合、波長の変化を1/8づつ表している。黒の線が往路、赤線が復路、緑が黒線+赤線になる。

これらの緑線のみを集めると以下左の図となり、周波合計が真ん中に集中するのがわかる。周波数を倍にすると(例:20hz→40hz)右側のように2ヶ所で同じ現象が起きる。

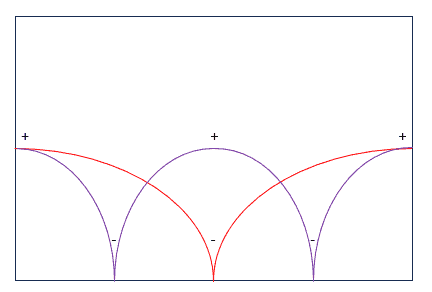

最終的に部屋の中では以下のRoom Modeが出来る。「+」部分は音圧が集中し、「-」は逆に少なくなる。この「-」付近では対象となる周波数は聞こえなくなる。下の図で赤線は上の図左側1ヶ所のMode(別名First Order)、紫線は上の図右側2ヶ所のMode(別名Second Order)を部屋横面で表している。

上記はあくまでもAxial Modeでの話で、これにTangentialとObliqueも加わるため、Modeの発生はかなり複雑である。ネット上で「Room Mode Calculator」と検索するとMode計算ツールがいくつか見つかる。部屋の寸法を入力するとModeの種類、周波数、形などを計算してくれる。この他にHarman社作成のExcel表はこちらからダウンロードできる。サブウーファーを購入・設置したが「あまり低音が聞こえない」という問題は主にこのModeが原因である。シアター前方にサブウーファーを置いてある写真をよく見かけるが、通常のスピーカーの常識を捨てて、部屋のいたるところに試す必要がある。また、床置きだけでなく、高さも工夫すると良い結果が出るときもある。以下、O’toole先生推奨の対策を簡単にまとめた。

吸音材(Bass Trap):Room Modeの図を見ると壁側に「+」が集中するのがわかる。これを利用して部屋の4隅(床・天井を合わせると12隅)で低音専用の吸音材を設置する手法がある。通常の吸音材は低音には効かないため、特別厚い商品が市販されている(Bass Trapと呼ばれる)。ただし、効果は限定的で、見た目も良くない(部屋が狭く感じる)。シアター専用部屋なら良いが、LDKであれば家族で要検証。

Modeを計算して視聴ポイントから避ける:これは部屋の都合が合わない限り、あまり現実的ではない。結局のところはサブウーファーの位置を工夫することになる。また、複数人で映画鑑賞する場合には視聴ポイントも複数あるため、必ずどこかの席はModeにはまる。

イコライザー:近年のサブウーファーの中にはイコライザー機能(PEQ)が備えてある商品がある。限定的だが、少し解消できる場合がある。

サブウーファーを複数導入(2台、もしくは4台):低音量を増やすために複数台導入すると勘違いするユーザーがいるが、目的はModeを打消して部屋中に均一な低音を再生することである。これが最も効果的な対策で、これにREWやMSO(別投稿で紹介)のツールでイコライザーやDelayを利用して最適な低音環境が可能となる。大きな(高価な)サブウーファー1台よりも、小さ目のを2台設置した方が分散出来るので効果的である。

AVアンプ音響補正:各社の音響補正ツールを使うときに5‐6ヶ所程マイクを移動しながらテスト音を拾うとの説明がある。しかし、そのうちの1ヶ所にModeがあるとAVアンプ側でそれに合わせてサブウーファーを調整される。低音が明らかに効いていない場所があれば、そこの場所はあえて測定しない方が良い(また、そこでの視聴も避ける)。既にシアター導入の場合は是非試していただきたい。

O’Toole先生の本(英文)はこちらです。